無石米 開発STORY

昭和20年代、東洋ライス創業者の雜賀慶二は精米機の修理屋として活躍していた。

ある日、雜賀が米屋を訪れていると、店主と客が言い争いをしていた。聞けば、客の祖父が米に混ざっていた石粒を噛んで、歯が欠けたのだという。

今では考えられないが、当時はご飯に石粒が混ざっているのが当たり前だった。当時の技術では、コメより大きい石粒しか取り除くことはできなかったという。米屋はコメをガラス台にのせ、下から光をあてて黒く浮かび上がる石粒を見つけては、指でつまんで取り除いていた。しかし手作業には限界がある。

見逃した石粒はご飯に混ざり、人々の口の中へ。石粒を噛むと、ガリっと音が鳴り、とても不快だった。

米屋の大変な手作業も、石粒を噛んでしまう不快感も、ずっと人々の悩みの種だった。

雜賀はこの状況を何とかしたいと思い、コメから石を取り除く機械「石抜き機」が出来ないものかと思案する。しかし、取引先の機械メーカーからは「これまで何百年も何千年も石噛みで悩まされているのに、どうにもならなかったのだからできるわけがない」と言われてしまう。

雜賀は打ちひしがれ、悩むが、それならば自分で作ってみようと決意し、「石抜き機」の研究に没頭した。

石抜き機開発のきっかけは、小学生の時にみた「鰹節の箱」の記憶の中にあった。

当時の鰹節は長方形の紙箱に入っており、表面にセロハンの窓がついていた。中身をお皿に出すと、硬いものやゴツゴツした削り節が出てくる。雜賀は疑問に思った。箱のセロハン窓から見た鰹節はふんわりしている。それなのに、出てきた鰹節はゴツゴツしていて、全く違う見た目をしているのだ。雜賀は混ざった鰹節をもう一度箱の中に戻してみた。そして、箱の底をトントンと叩いてみると、底からふわっとした鰹節だけが浮いてきたのだ。

「これだ!」雜賀は気づいた。幼いころの記憶が「石抜き機」の原理と結びついた瞬間である。

だが実際にやってみると全く駄目だった。重さの異なるコメと石粒は、底を叩くような上下運動にかけてやることで、ある程度は分離することができる。しかしそれだけでは、上下に分かれるだけで「除去」はできなかったのだ。そこで、色々と実験を重ね、米と石との比重と摩擦係数の差を利用すれば良いことが分かった。網目の角度を調整することによって、石だけが網目の階段を上るように、片側に移動するようになる。1960年7月、ついに満足できる形の「石抜き機」が完成した。雜賀慶二、26歳の時である。

雜賀は親しい米屋である「小西米穀店」に石抜き機を持ち込み、意見を聞こうとした。米屋の主人は雜賀の言葉を本気にせず、豪快に笑った。ちょうどその時、主人はコメの中の石粒を手で選り終わったところだったので、もう石粒は出てこないだろうけれど、試しにこのコメを通してみよう、という話になった。

ふたりが見守る中で、「石抜き機」はコメの中から大量の石粒を吐き出した。米屋の主人はこれまでにない真剣な表情で「石抜き機」をみつめていた。

そして、興奮しながら雜賀の腕を掴み「これ、値段なんぼや!」と言う。「まだ決まっていません」と雜賀が答えると、主人は「とにかく、ここに置いといてくれ!」と真剣な声で頼み、なかなか「石抜き機」を返そうとはしなかった。雜賀は困り果てながらも、「石抜き機」がコメの歴史を変えることを確信した。

1961年3月20日、全国から100名近いディーラーを集めて、「石抜き機」の発表会が行われた。全員がそろうやいなや、すぐにデモンストレーションが行われる。

大勢の見学者が緊張の面持ちで見つめる中、「石抜き機」が稼働し始め、コメから石粒が次々と吐き出されていく。見学者は思わず感嘆の息を漏らした。

翌日には、発表会に来た見学者たちが押しかけ、「ぜひ販売権を!」「いやぜひ私のところに!」と言って、誰もが「石抜き機」の販売権を求めた。

とはいえ、「東洋精米機製作所」は名ばかりであり、全く生産体制などは整っていなかった。

現状を説明し、その場はなんとか収めたものの、ディーラーたちの間にあらぬ噂が広がった。

なんと、「前金の額と送金順位により販売権が決まるそうだ」と、ディーラーたちは雜賀の口座に我先に現金を振り込んできたのだ。その額は現在の貨幣価値で数億円にものぼるという。

前金を受け取ってしまった以上、大量生産せざるを得ない。東洋精米機製作所は、当時三人だった従業員を直ぐに三十人近くまで増やし、全国からの注文に間に合うように製造ペースを上げていくことになる。こうして、精米機の修理屋でしかなかった東洋精米機製作所は、自他ともに認める、本当の精米機メーカーになった。

BG無洗米

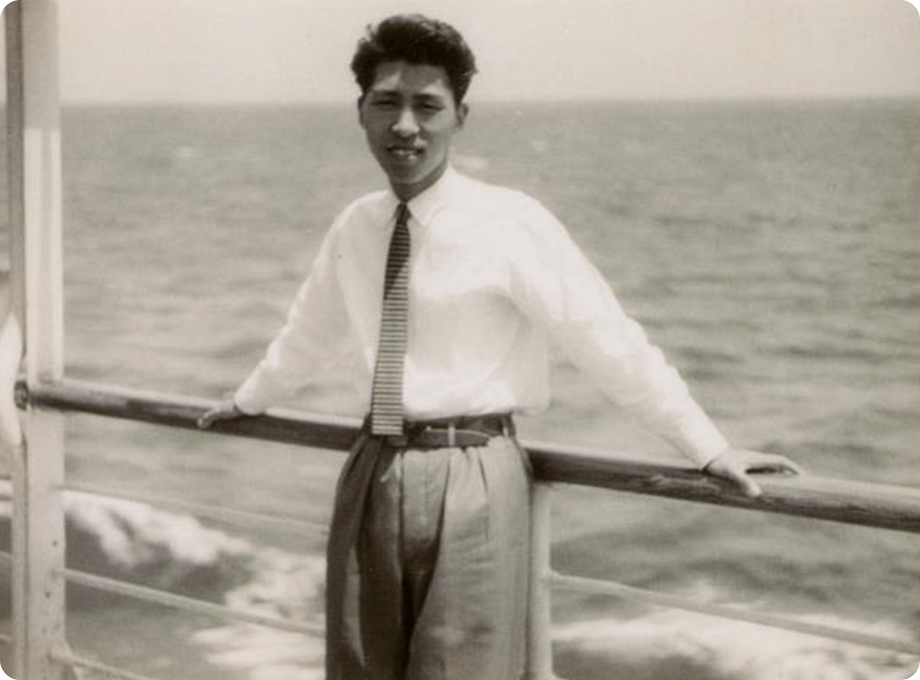

雜賀が夫人との旅行で淡路島に行った、1976年のことである。

船に乗って紀淡海峡を渡っていたところ、雜賀は海の色の異変に気付いた。

かつては青く澄んでいたはずの海が、暗黄緑色と、部分的に赤色になっていたのだ。

「赤潮」である。

雜賀は大きな衝撃を受け、赤潮について調べた。

そして、赤潮発生の原因の一つが、とぎ汁に含まれるリンや窒素であることに辿り着いた。

雜賀は精米に関わる者として他人事ではないと感じ、決意した。

「とぎ汁が出ないコメ、無洗米を開発しなければならない。」

コメの表面には、とぎ汁が白くなる原因の「肌ヌカ」が大量に付着している。

肌ヌカがついたまま炊飯すると、臭くて美味しくないご飯になるため、美味しいご飯を食べるためには、家庭でコメを研ぐ必要があった。

そのため、家庭で洗わなくてもいいコメ、無洗米を実現するためには、

精米の段階で「肌ヌカ」を取り除かなければならない。

とはいえ、当時の精米技術ではそのような高度な加工はできず、「無洗米」の開発は、「氷の天ぷら」を作るのと同様に不可能だとされていた。

1978年、雜賀は思いの外早く無洗米を産み出す機械を完成させた。

瞬間的にコメを水洗いし、乾かすことで、美味しさの肝となるコメの表面をきれいに保ちつつ、肌ヌカを取り除くことに成功したのだ。

しかし、雜賀がとぎ汁を汚水処理業者に持ち込んだところ、業者は首を横に振った。

「雜賀さん、それは無理な相談ですよ。今の汚水処理の技術では、おコメのとぎ汁に含まれたリンや窒素を取り除くのはすごく難しいんです」

雜賀は落胆した。とぎ汁を出す場を、家庭から工場に変えただけでは意味がなかった。

水環境を守るためには、そもそもとぎ汁を出してはいけなかったのだ。

当初の目的であった水環境のためにならないため、雜賀は水洗い式の無洗米を市場に出すことなく、新たな無洗米の開発に着手した。

ひょんなことから、「無洗米」開発の糸口は見つかる。

試行錯誤を重ねているうちに、既に10年以上の月日が流れていた。

ある日、雜賀が家に帰ると、ズボンにガムがついていることに気が付いた。

ガムがなかなか取れずに苦戦していた雜賀は、ふと「ガムを剥がすときには、他のガムとくっつければいい」と誰かに言われたことを思い出した。

その瞬間、雜賀はひらめいたのだ。

「これはコメの肌ヌカを剥がすときにも、応用できるのではないだろうか。」

コメの肌ヌカは、ガム同様に粘着性を持っている。

コメの肌ヌカを他の肌ヌカで取ることができれば、「とぎ汁を出さずに無洗米ができる」のではないか。

雜賀の直観は正しかった。

雜賀が考案した機械の仕組みはこのようなものだった。

大小の突起を持つ軸を筒のなかで回転させ、そこにコメが入る。

すると、小さい突起によってコメは弾かれ、金属製の筒の壁と衝突する。

これによって、粘着性のある肌ヌカだけが金属壁に付着するのだ。

壁に付着した肌ヌカは、さらに衝突してくるコメの肌ヌカを絡めとり、徐々に大きくなっていく。

その後、大きな突起がコメを押し、壁の表面にある肌ヌカを剥がしとるのだ。

こうして、コメと肌ヌカは完全に分離され、工場でも家庭でも水で洗わずに済む、本当の「無洗米」が誕生した。

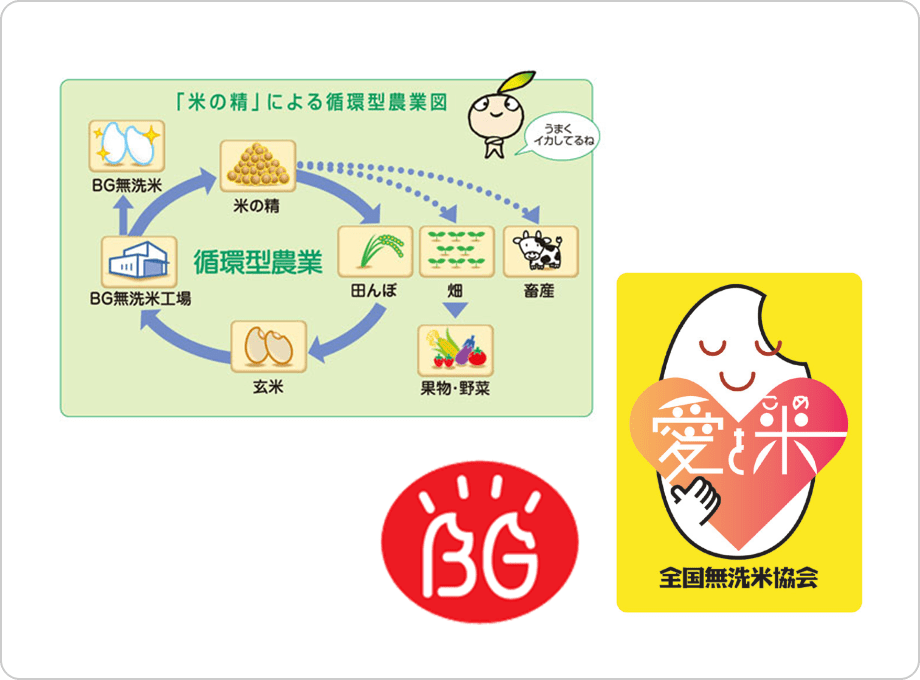

この手法は、糠(Bran)で糠を削る(Grind)ことから、「BG精米製法」と呼ばれ、それにより生み出された無洗米は、「BG無洗米」と名付けられた。

さらに、「BG無洗米」の製造過程で取り除かれた肌ヌカは、そのまま捨てられるわけではない。

肌ヌカはリンや窒素などの栄養が豊富なために、肥料や家畜の飼料としても高い効果を発揮したのだ。

「BG無洗米」の副産物である肌ヌカは、有機質肥料「米の精」として多方面にリサイクルされることになった。

「BG無洗米」から生まれた「米の精」が田んぼを育て、すくすく成長した稲がBG無洗米になっていく――。

こうして「BG無洗米」は循環型農業も実現したのだ。

1991年の発明から30年以上経った今もなお、「BG無洗米」は、工場でも家庭でも一切のとぎ汁を出さない、世界唯一の無洗米であり続けている。

「BG無洗米」に込められた「環境を守りたい」という想いに共感した企業は多く、約140社にも上るその集まりは「BG無洗米コンソーシアム」として活動を行っている。

金芽米

BG無洗米が市場に出ると、多くのメディアが注目し、瞬く間に様々な環境団体から表彰されることとなった。

企業としての道のりは順風満帆だったが、それでも雜賀はまだ満足をしていなかった。

雜賀の目は、すでに水質汚染から医療に向けられていたからだ。

ある日、雜賀は新聞で、日本の医療費が膨大な金額になっていることを知った。

そこには年代別の医療費のグラフが掲載されており、昭和30年代を境に爆発的に金額が増加していた。

雜賀は気づいた。その年代は、新たな精米機の出現によって、日本にまっしろできれいな白米がもたらされた時期と合致していたのだ。

コメの精米法と医療費の増大との結びつきは、まだ雜賀の頭のなかのものでしかなかったが、明治時代にあった「白米病」を考えると、決して空論ではなかった。

実際に、コメは生薬として重宝されていた過去を持つ。

白米の外側にあるヌカには、大量の栄養が含まれているからだ。

「玄米は体にいい」印象がある一方で、白米にはそのイメージがないことからもわかるように、ヌカを取り除いた白米は美味しいものの、ほとんど栄養が残されていない。

雜賀はコメの気持ちになって考えた。

自分がコメなら、せっかくの栄養をそぎ落として食べられるのは不本意である。栄養があるから主食として食べられていたのに、今はその意義が忘れ去られている。

雜賀は決意した。おコメのためにも、そして何より人々の健康のためにも、

栄養があって、美味しい白米を生み出さねばならない。

当時、コメの美味しさと栄養は両立しないと考えられていただけに、その野望は無茶なように思われた。

それでも、雜賀はやるしかなかったのだ。

雜賀がやるしかなかったのだ。

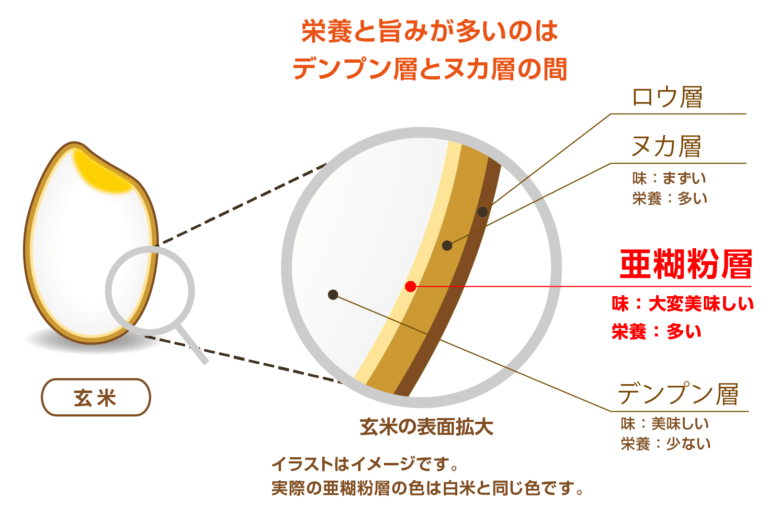

雜賀は、白米とヌカ層の間に注目し、研究を行った。

そのなかで、ある発見があった。

「亜糊粉層」である。

これは白米と玄米の皮の間にある極薄い層で、焼き芋でいう「皮の裏の甘い部分」や、鮭でいう「皮の裏の旨味の強い部分」にあたる。

雜賀は、コメにもそのような部分があり、実際に栄養成分と旨味成分が多いことを突き止めた。

美味しくて、栄養のある白米が実現するまでの第一歩である。

ところが、亜糊粉層は発見できても、それを白米に残すのが至難の業だった。

非常に薄い層であるために、精米時にヌカと一緒に削れてしまうのだ。

うまく行ったかのように思えても、それが一部のコメだけに残っているのでは意味がなかった。

それでは世に溢れている「分づき米」となんら変わらないからだ。

おコメを食べる人に、少しでも栄養を届けたい。

おコメの栄養を、少しでも無駄にしたくない。

雜賀は何度も何度も精米機のロールや機械の回転数などを調節し、2005年、ようやくすべてのコメに均等に亜糊粉層を残す「均圧精米法」を発明した。

こうして、美味しくて栄養のある白米が実現したのだ。

「均圧精米法」を行ったおコメは、通常の白米よりも精米強度が優しくなる。

そのため、普通の白米にはない特徴も生まれた。

「金芽」である。

「金芽」は、胚芽の基底部にある金色の部分を指している。

普通の白米ではしっかり精米するため胚芽も残らないのだが、亜糊粉層を残そうとすると、自然と「金芽」も残るようになった。

美味しくて栄養のある、健康志向のおコメは「金芽米」と名付けられた。

さらに、「金芽米」は亜糊粉層がある分、普通の白米よりも水分をたくさん吸収し、ふっくら炊き上がる。この特長によって、以下のような利点も生まれた。

・お米の量を減らしても、たくさん水を吸う分、普通の白米と同じ量のご飯が炊き上がる。

・そのため、普通の白米ご飯と比べて、カロリー 17%オフ、糖質14%オフ。

・炊きあがったご飯の水分量が多いため、冷めても美味しく食べられる。

普通の白米と比べて、カロリーや糖質がカットされているにも関わらず、高栄養・良食味な「金芽米」は、瞬く間に人気を博した。

現在、「金芽米」は機内食や大手弁当チェーン店などでも採用されており、全国的な展開を見せている。

金芽ロウカット玄米

「美味しさと栄養の両立」。

雜賀はこれを金芽米で実現させたかのように思えたが、それでも金芽米は、玄米の栄養価には及ばなかった。

「もっとおコメの栄養を引き出せるのではないだろうか?」

もちろん、玄米の栄養を取りたいのなら、玄米そのままを食べればいいだけの話である。

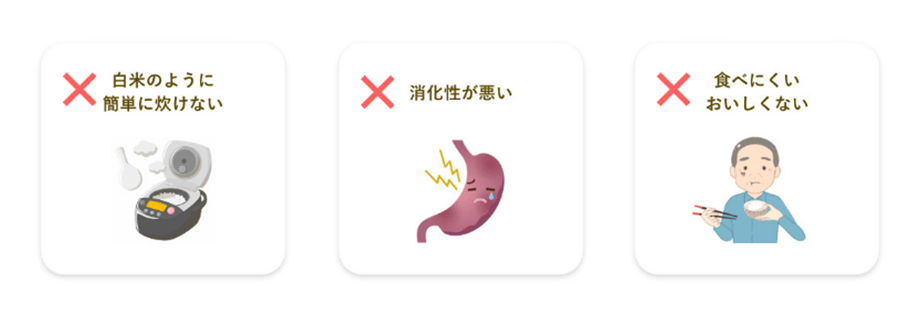

とはいえ、玄米は健康にいいと言われながらも、白米から主食の座を奪われるだけの理由がいくつもあった。

まず、玄米は24時間以上の浸水が不可欠である。

これは昔からの知恵で、玄米はしっかり水につけないと、毒素が抜けないという話があった。

そのうえ、そこまでして炊飯しても、ぼそぼそして食べにくいという欠点がある。

玄米の食感と、白米のふっくら柔らかい食感とでは雲泥の差だった。

もちろん、健康を意識したり、玄米の食感を好んで食べている人もいる。

しかし、多くの人々の主食に選ばれるのは、簡単で美味しいものだということを、今の時代は示していた。

実際に、玄米の表面を削ることで、なんとか食べやすくしようとした商品はいくつかあったが、いずれの商品も表面の糠の削り方が不均一であり、ぼそぼそして食べにくかった。

この原因は何か――?

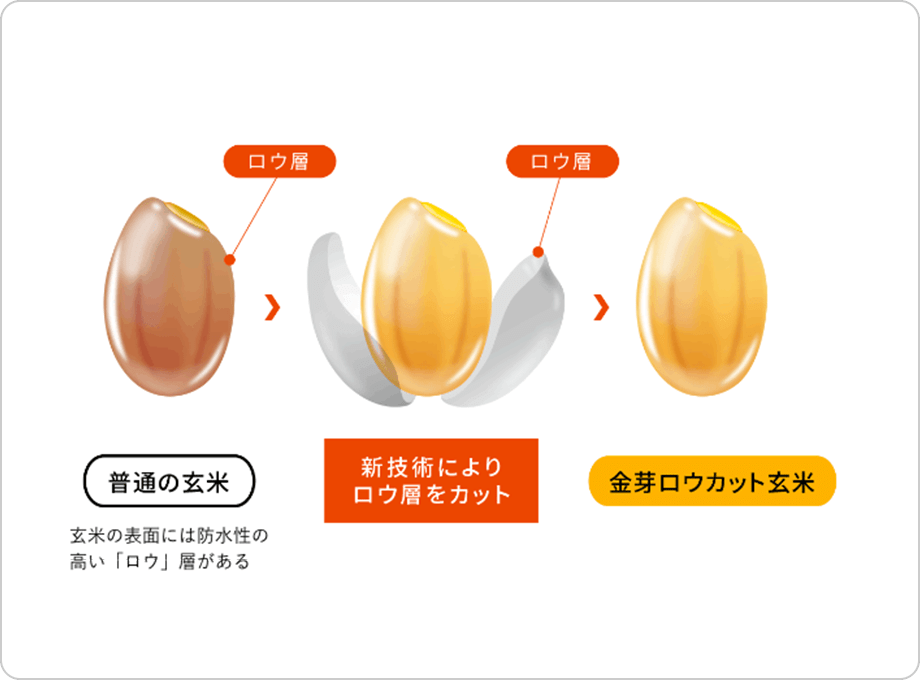

研究を進めると、玄米の表面には、蝋物質からなる層があることが明らかになった。

蝋(ロウ)物質はよく水を弾く。この層によって、玄米は水を吸いにくくなっているのだ。

雜賀はこの層を「ロウ層」と名付けた。

しかしその「ロウ層」を取って炊くと、なぜか米粒が曲がったり割れたりして、ふっくらと炊けなかった。

他の企業が数多く取り組み、悉く失敗している加工である。

一筋縄でいくわけがなかった。

しかし、東洋ライスにとっては話が変わってくる。

その原因の究明と対策ができたからである。

これまでに金芽米で培った精米技術は、特定の亜糊粉層だけを均等に残す技術だった。

この技術を応用し、「ロウ層」だけを「均等に削る」技術を生み出し、それによって白米のようにふっくらと炊けるようになったのだ。

東洋ライスは、ロウ層だけを均等にカットした玄米、「金芽ロウカット玄米」の開発に成功した。

金芽ロウカット玄米の特徴には、驚くべきものが多数あった。

①浸水時間は1時間で良い

②消化性に優れている

③糖質約32%オフ、カロリー約30%オフ

④白米のようにふっくら美味しい

⑤玄米とほぼ同じ栄養価がある――等々。

いずれも他の玄米製品にはない特徴だった。

この画期的な商品はじわじわと衆目を集め、2018年5月~現在に至るまで、6年連続で玄米カテゴリー売上No.1を保持し続けている。(2024年4月現在)

最近では、白米市場が下降気味であるのに対し、玄米市場は成長し続けている。

人々の主食が白米から玄米にシフトするのも、もはや夢物語ではないはずだ。

金芽米エキス

金芽米や金芽ロウカット玄米の誕生は、「栄養と美味しさを両立した米」という、実現不可能と言われていた常識を打ち破った。

それでも、雜賀はまだ満足していなかった。

今の雜賀が目指しているのは、「売れる商品を出す」ことではなく、「医食同源」――つまり、食べ物から人々の健康を実現することだからだ。

今の日本の財政を圧迫している医療費は、人々が病気に罹った後に治療することで発生する。

そのため、もし食べ物から「病気に罹りにくい身体」を作ることができるのなら、医療費は減少することになるはずだ。

人々を健康にし、日本の財政負担を少しでも軽減できる未来を、雜賀は目指していた。

ある日、雜賀は違和感を覚えた。

それは宮沢賢治の「雨ニモマケズ」のなかに記載されていた一節にあった。

『一日ニ玄米四合ト

味噌ト少シノ野菜ヲタベ』

よく読めば、玄米を一日に四合も食べているとの記載があるのだ。

雜賀が衝撃を受けたのはその量だった。

他に食べるものがなかった昔は、四合の玄米を食べることが普通だったのかもしれないが、現代人が一日に四合の玄米を食べることは難しい。

では現代人は、玄米の栄養をどのように摂取すれば良いのだろうか?

ふと思いついたのが、これまでに培ってきた技術だ。

「金芽米」では非常に薄い「亜糊粉層」までを残すことに成功し、「金芽ロウカット玄米」では、「ロウ層」だけを「均等にカット」することに成功した。

いまや東洋ライスには、お米の特定の層だけを「残し」・「削る」、ふたつの技術が揃っているのである。

雜賀は確信する。今なら「玄米の要部の栄養だけを取り出すことができるはずだ」と。

そしてその技術は、5年の時をかけて実現することになる。

東洋ライスが実現したのは、玄米粒の要部といわれる「亜糊粉層」と、胚芽と胚乳の境界部にある「破砕細胞群」といった、わずか1%しか存在しない希少な層だけの抽出である。

なかでも「破砕細胞群」は、人間に例えると赤ちゃんが飲む初乳に該当する栄養部であり、非常に栄養が集中しているのだ。

この部分だけを抽出する加工技術を持っているのは、世界でも東洋ライスだけだろう。

さらに東洋ライスは、人々の身体に良いものを届けたいという想いから、「金芽米エキス」の原料玄米にもこだわっている。

東洋ライスは、どんなおコメが病害に強く子孫を残せる力があるのかを探究し、言い換えるなら「生命力が強いおコメ」=「酵素量の多いおコメ」であることを発見。

そのため、全国から取り寄せた玄米の中から、酵素量の多い玄米だけを金芽米エキスの原料にしているのだ。

そのような玄米の要部を抽出した後、熟成させることで、わずか1包(3.5g)に玄米ご飯5杯分の栄養成分を含むことに成功。

こうして生まれたのが、東洋ライスの技術の結晶ともいえる「金芽米エキス」だ。

何も添加せず、100%米由来の健康食品は多くの人々に安心感を与え、幅広い世代の方の健康を支えている。

聖路加国際病院

聖路加国際病院

東京医科大学病院

東京医科大学病院

神戸大学医学部附属病院

神戸大学医学部附属病院

大阪府泉南郡

大阪府泉南郡

和歌山県伊都郡

和歌山県伊都郡 和歌山県西牟婁郡

和歌山県西牟婁郡 和歌山県西牟婁郡

和歌山県西牟婁郡